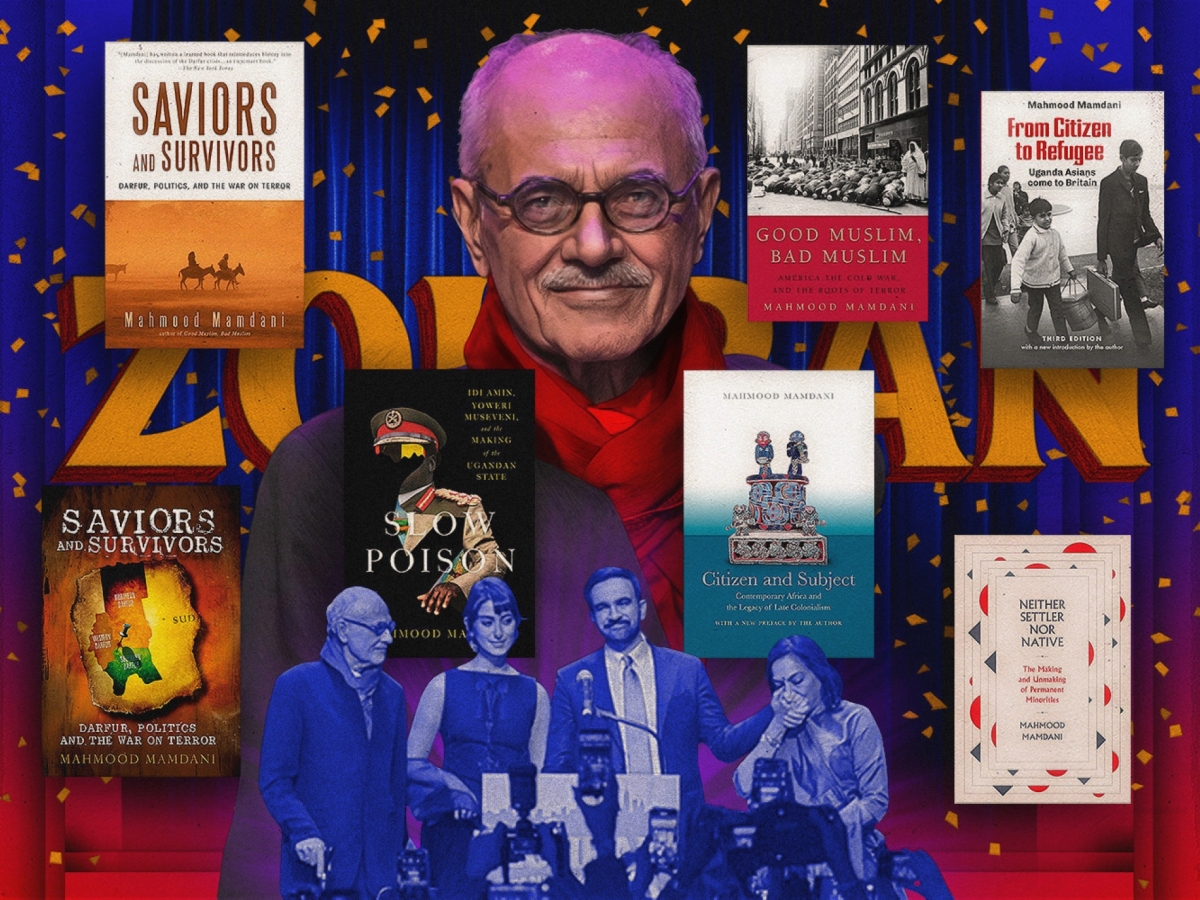

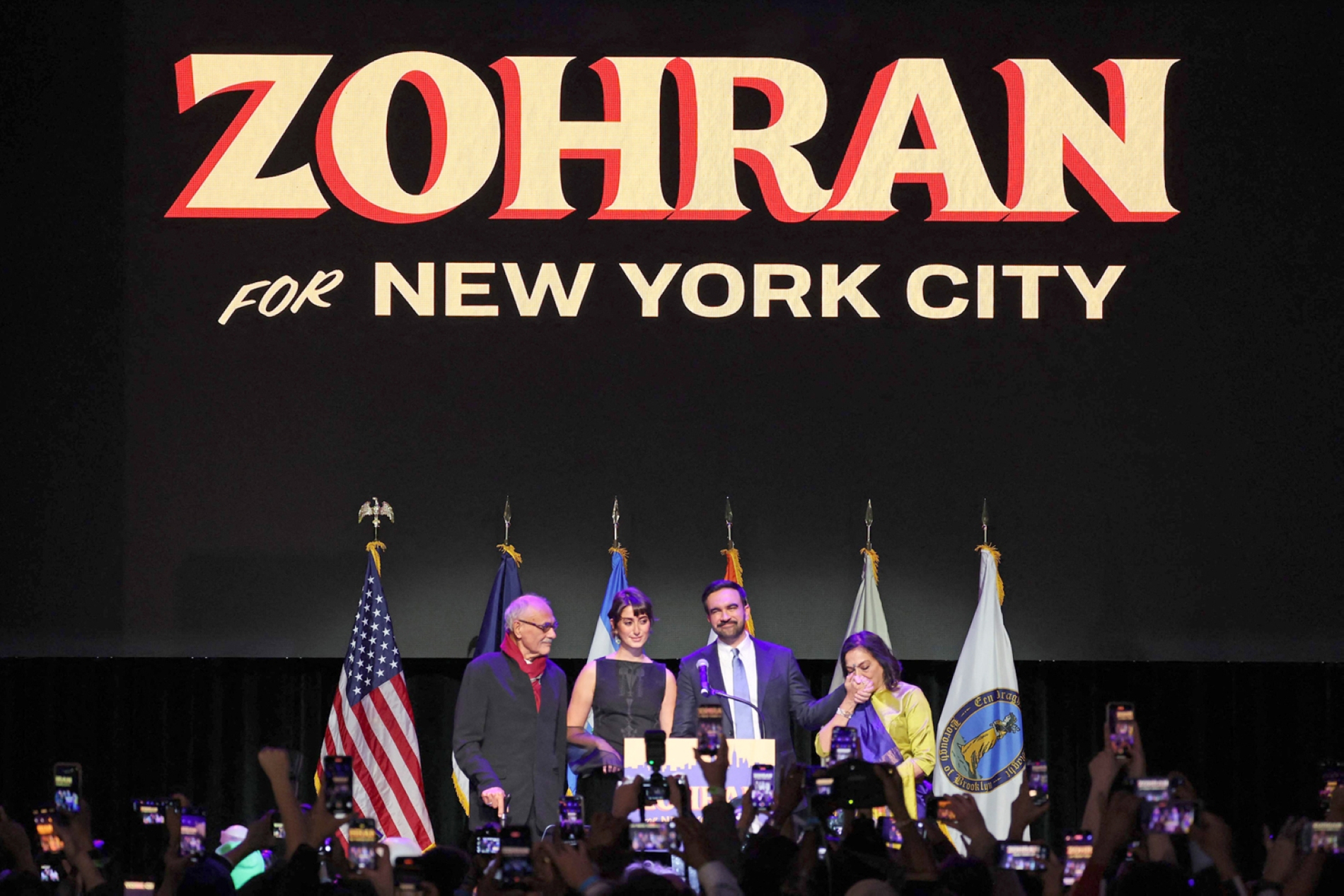

يعد محمود ممداني، والد السياسي الأميركي زهران ممداني، الذي صنع التاريخ قبل أيام، بكونه أول مسلم يفوز بمنصب عمدة نيويورك، من أبرز أساتذة علم الاجتماع السياسي الذين اهتموا بدراسة المجتمع الأفريقي وما بعد الاستعمار بشكل خاص.

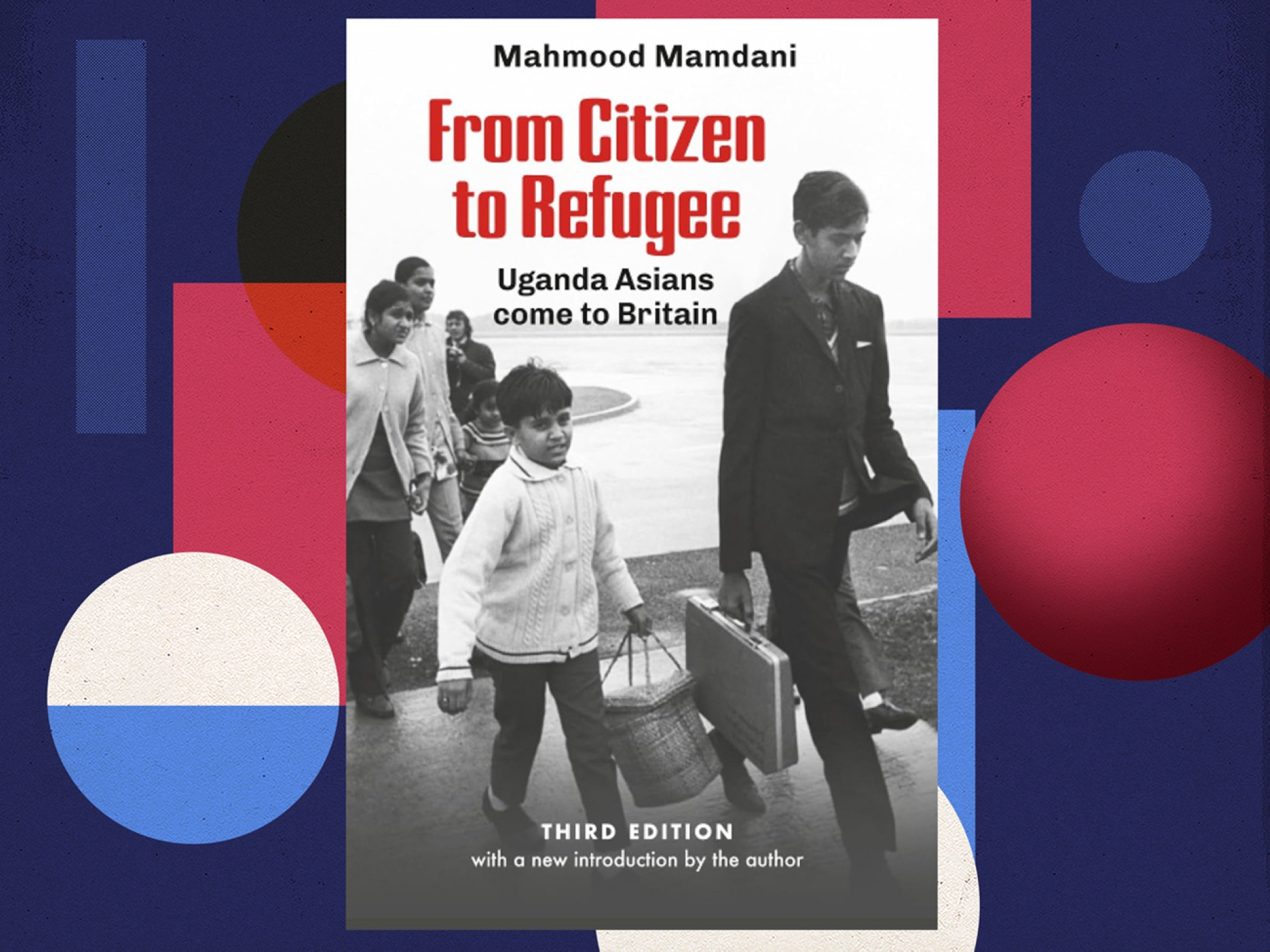

ولد في الهند بمدينة بومباي 1946 وانتقل به والده إلى أوغندا ليدرس في جامعة مكريري إحدى أشهر الجامعات الأفريقية، ويتخصص في علوم الأنثروبولوجيا والسياسة، حصل على الليسانس في العلوم السياسية من جامعة بطرسبورغ عام 1967 وعلى الماجستير في التنمية السياسية والاقتصادية من كلية فيلدشر للقانون والديبلوماسية عام 1968، ثم حصل على الدكتوراه في علم السياسة من جامعة هارفرد عام 1974، انتقل بعد ذلك للتدريس بجامعة دار السلام بتنزانيا ويؤسس هناك مع الأستاذ حلمي شعراوي "الجمعية الأفريقية للعلوم السياسة" برفقة عدد من الشباب الجامعيين الواعدين. كتب ممداني وقدم للدراسات الاجتماعية والسياسية الأفريقية عددا من الكتب المهمة التي تناولت العلاقة بين المجتمع والسلطة وآثار الاستعمار على المجتمع الأفريقي بشكل خاص، ثم انتقل إلى دراسة الحالة الأميركية على اتساعها. نستعرض هنا ثلاثة من مؤلفاته التي ترجمت سابقا إلى العربية.

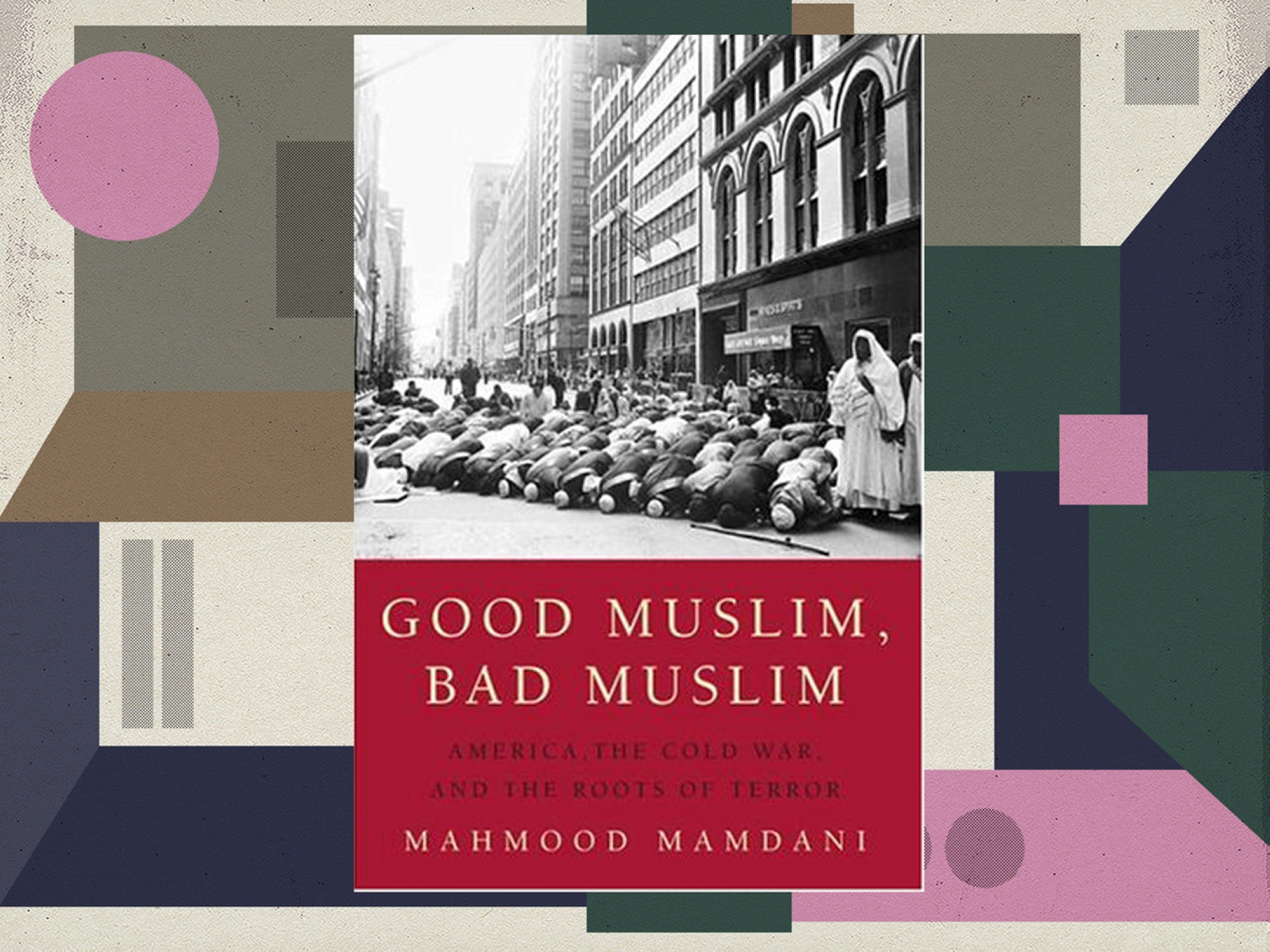

"المسلم الصالح والمسلم الطالح": أميركا وصناعة الحرب الباردة وجذور الإرهاب

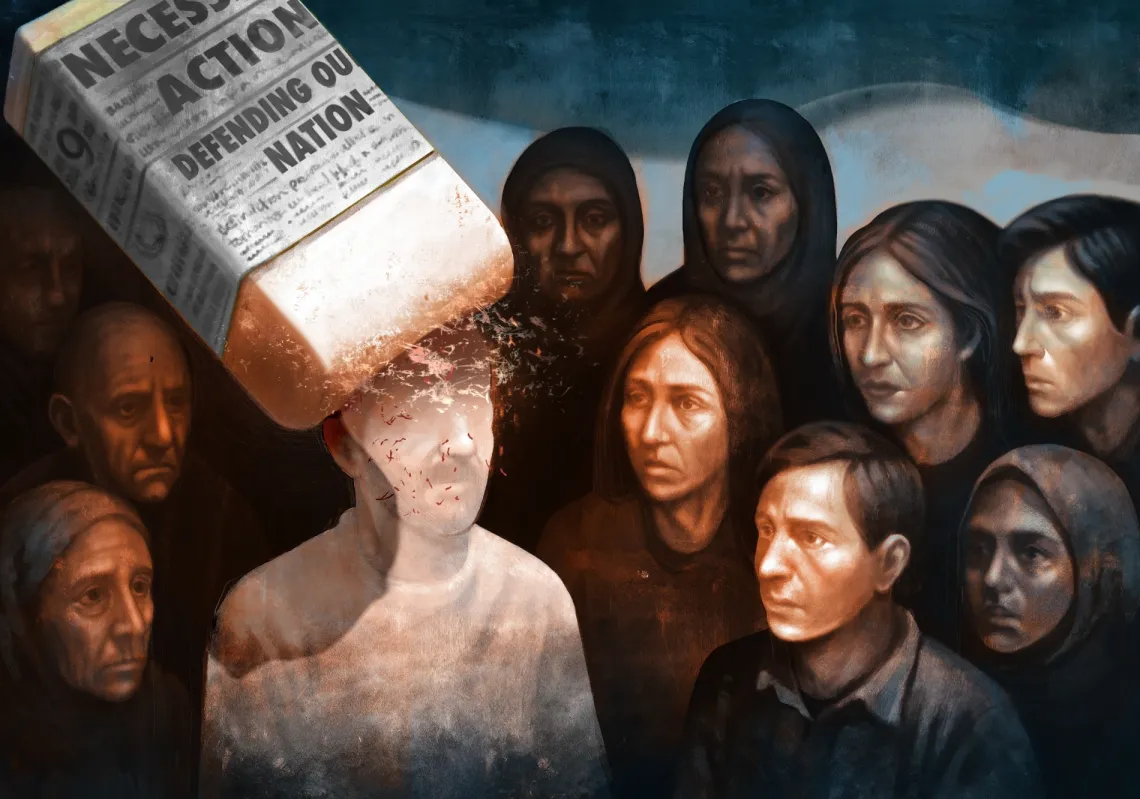

في مقدمة كتابه هذا الصادر عام 2004 (صدر بالعربية عام 2009 عن المركز القومي للترجمة)، يشير ممداني إلى أنه كان مدفوعا لتلك الدراسة بشكل خاص بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول 2001 وملاحظته أن الكثير من الأميركيين يذهبون إلى المكتبات لشراء القرآن على أمل التعرف الى تفكير "قراصنة الحادي عشر من سبتمبر" في الوقت الذي لم يجد لدى أي من الشعوب التي هاجمتها أميركا اهتمام مقابل بقراءة الإنجيل مثلا لفهم عقلية ودوافع رئيس الولايات المتحدة الأميركية.

يلاحظ ممداني أن الفارق بين الموقفين في البداية هو موقف ثقافي في المقام الأول، ولذلك هو يقدم في هذا الكتاب رؤية أميركا للشعوب العربية والإسلامية والموقف من الإسلام السياسي، ويضع في المقدمة عددا من الملاحظات أهمها أنه من الخطأ تعريف الإسلام أو المسيحية بالإرهاب، إذ يرى أن تضمين الدين في السياسة ليس بالضرورة رجعيا ولا تقدميا أيضا، ولكنه مكون ثقافي موجود في المجتمع يجب فهمه والتعامل معه، كما يرى ضرورة كبح القوة الطاغية لأميركا، بل ومحاسبتها باعتبارها قوة لا نظير لها في العالم المعاصر، وأن تلك القوة المفرطة تؤدي بالضرورة إلى تقويض مساعي الدفاع عن حقوق الإنسان في ما يعرف بدول العالم الثالث، كما يشير إلى ضرورة أن تكون دول العالم العربي (والشرق الأوسط) يقظة لمحاولات أميركا جرها إلى نسخة أخرى من الحرب الباردة، تلك التي دفعت الشعوب ثمنها غاليا بعسكرة الدول وضرب الموارد الاقتصادية.